Медицинские интернет-конференции

Кантаева Х.Р., Говоров В.С.

Резюме

В данной статье описаны актуальные социальные проблемы молодежи и рассмотрены способы их решения.

Ключевые слова

Статья

Социальные проблемы молодежи в России

Научный руководитель к.ф.н., доцент Е.В. Ермолаева

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Несмотря на процессы социально-экономической стабилизации в России, положение молодежи остается неустойчивым. Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья этой социальной группы населения, у молодых людей наблюдается рост числа различных заболеваний, высок процент молодых людей, не имеющих работу, либо трудоустроенных не по той специальности, которую приобрели в процессе обучения, либо вовсе не имеющих профессии.

В целом социальное положение молодежи в России отражает общее состояние общества. Это особенно важно, поскольку молодежь составляет около 30% населения планеты, и в будущем она должна занять различные позиции в основных сферах жизни общества. Поэтому сейчас одной из задач государства является оказание поддержки молодежным общественным объединениям, способствующих развитию общественных интересов современной молодежи. Государственная молодежная политика в сфере организации и обеспечения досуга направлена на формирование идеологии позитивных форм досуга и здорового образа жизни.

Деятельность учреждений должна осуществляться на основе индивидуального подхода в работе с каждым человеком. Поддержка должна оказываться всем нуждающимся молодым гражданам. Работа должна строиться на стимулировании активности молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед ними проблем. Молодежная инвестиционная политика адресная и предусматривает вложение средств в молодежь через организацию на стимулирование работы, инициируемой, организуемой и проводимой самой молодежью. Принятые направления и программы молодежной работы для обеспечения ее результативности должны носить системный, долгосрочный и стабильный характер.

Выделяют следующие актуальные проблемы современной молодежи: аморальность в поведении, алкоголизм, наркомания, табакокурение, преступность, самоубийства. подмена жизненных ценностей, непонимание поколений, перерастающее зачастую в конфликт.

Цель работы выявить актуальные социальные проблемы современной российской молодежи.

Было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (N=100).

Согласно результатам исследования своим материальным положением, жилищными условиями и жизнью в целом полностью удовлетворены 70% опрошенных, частично удовлетворены 29% и не удовлетворен 1%. Внутрисемейными отношениями удовлетворено 90%, частично удовлетворены 6%, не удовлетворены 4%; взаимоотношениями с окружающими полностью удовлетворены — 76%, частично удовлетворены — 14%. не удовлетворены — 10% респондентов.

Состоянием своего здоровья полностью удовлетворены 84%, частично удовлетворены 15% и не удовлетворен 1% опрошенных студентов.

Содержание и качество проведения досуга полностью удовлетворяет 44% студентов, частично — 55%, недовольство выразили 2% опрошенных.

Уровнем и качеством своего образования полностью удовлетворены большинство респондентов — 84%, частично — 15%, недовольны только 1% студентов.

Занимаемым положением в обществе полностью удовлетворены 83% опрошенных, частично — 15%, не удовлетворены лишь 2% респондентов.

Описывая свое материальное положение 33% признали, что живут без материальных забот, 24% отметили, что живут средне, но покупка большинства товаров не вызывает у семьи трудностей, 20% ответили, что денег хватает на питание и самое необходимое и 23% живут «на грани бедности».

Согласно результатам опроса актуальными проблемами молодежи в современной России являются наркомания — 34%, ВИЧ/СПИД — 15%, несоблюдение здорового образа жизни — 12%, участие в общественно опасных мероприятиях — 10%, нравственный кризис — 10%, злоупотребление сильными алкогольными напитками — 10%, табакокурение — 8%, употребление слабоалкогольных напитков (пиво, коктейли) 1% опрошенных

Наиболее значимыми проблемами молодежи собственного региона полагают наркоманию — 34%, алкоголизм — 23%, напряженные межнациональные отношения — 20%, вовлеченность в деятельность радикальных организации — 10%, безработицу — 7%, рост неформальных молодежных движений, негативно сказывающихся на ценностях и жизни молодежи — 5%, миграционный отток молодежи — 1% респондентов, что в целом соответствует общероссийским проблемам.

Большая часть опрошенных полагает, что вредные привычки оказывают 56% или возможно оказывают 24% негативное влияние на здоровье молодежи, только 12% уверены, что нет и еще 8% полагают, что, скорее всего, нет.

Молодых людей побуждает употреблять наркотики и психоактивные вещества: неумение контролировать себя 15%, стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей 14%, влияние друзей 13%, стремление к удовольствию, желание испытать необычные ощущения 12%, чтобы «нормально» себя чувствовать 11%, легкие наркотики не могут серьёзно навредить, их употребление имеет даже положительные стороны 10%, модно, престижно в молодежной среде 7%, желание улучшить своё состояние, повысить активность и настроение 7%, отсутствие внешнего контроля взрослых 6%, в жизни надо всё попробовать, а остановиться можно в любой момент 5%. При этом половина опрошенных уверены, что приобрести психоактивные вещества достаточно трудно, вторая половина убеждены, что сделать это достаточно легко.

32% респондентов уверены, что спиртные напитки можно употреблять всегда и любые, если есть деньги и подходящая обстановка, 30% полагают, что пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, шампанское), 20% считают, что иногда можно «крепко» напиться, лишь 18% отмечают, что необходимо употреблять алкоголь редко (по праздникам, «за столом») и в ограниченном количестве.

При этом 70% опрошенных отметили, что сами употребляют спиртное редко и только по праздникам, 23% не употребляют вообще, 7% — 1-2 раза в неделю 7%.

Крепкие спиртные напитки предпочитают 24%, вино 28%, слабоалкогольные напитки 48% респондентов.

Основными причинами употребления алкогольных напитков называют желание поддержать компанию 60%, употребляют без всякой причины по привычке 37%, как способ расслабиться и забыть о проблемах 3%.

На вопрос об участии в общественной деятельности 50% ответили, что не участвуют, но хотели бы, не имеют желания участвовать ни в какой общественной деятельности 29%, регулярно принимают участие в субботниках и других разовых акциях 10%, в некоторых общественных, массовых мероприятиях участвуют 7%, состоят в молодежной общественной организации 3% и политической партии состоит 1%.

Проведение спортивно-массовых мероприятий дает возможность расширить свой кругозор, разнообразить досуг считает 31% респондентов. предоставляет возможность поддерживать себя в хорошей физической форме полагают 23%, дает возможность выбраться из дома 19% и установить новые знакомства 17%, является альтернативным способом времяпрепровождения 10%

Для начала самостоятельной трудовой жизни по мнению респондентов современной молодежи недостает самостоятельности и ответственности 26%, психологической устойчивости 18%,знания жизни 16%, работоспособности 15%, личных связей 14%, профессиональной подготовки по конкретной специальности 10%.

Таким образом, существуют различные способы решения проблем современной молодежи — совершенствование молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодого человека, совершенствование системы современного образование, в частности блока гуманитарных дисциплин, развития молодежных объединений, движений и инициатив. Но это будет зависеть не только от успешного хода социально-экономических реформ, но и от активного участия в них самой молодежи.

Литература

1. Аленин П.Н., Андриянова Е.А., Клоктунова Н.А., Живайкина А.А. Статус фтизиатрии как специализации в представлениях студентов-медиков // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2015. — №3. – С. 349-354.

2. Гассиева О.О., Мизерная В.Д., Ермолаева Е.В. Национальные проекты и их роль в современном обществе / Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1471.

3. Ермолаева Е.В. Пространственно-временной континуум политики (социально-философский анализ) диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Саратовская государственная юридическая академия. Саратов, 2006

4. Живайкина А.А., Ермолаева Е.В. Роль культурологии в формировании личности специалиста в современном образовательном пространстве / Актуальные проблемы реализации социального, профессионального и личностного ресурсов человека: Материалы всероссийской научно-практической конференции (заочной). Редактор: Е.В. Харитонова. – Краснодар, 2013. – С. 65-70.

5. Иванова А.А., Александрова А.С., Ермолаева Е.В. Качество жизни населения Российской Федерации // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1505.

6. Калякина Е.Р., Якунина Е.А., Ермолаева Е.В. Основные направления социальной политики в современной России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1535.

7. Кондратьева Д.А., Коваленко А.Д., Ермолаева Е.В. Проблема трудоустройства выпускников высших медицинских учебных заведений России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 1. С. 189.

8. Павлова Л.А., Ермолаева Е.В. Здоровье и здоровый образ жизни российского студенчества // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. — Т. 6. — № 1. — С. 101-102.

9. Россошанская А.Ю., Ермолаева Е.В. Социальный портрет современного студента-медика // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. — Т. 6. — № 1. — С. 154.

10. Сафарова А.К., Трещёва Е.С., Ермолаева Е.В. Студенческая семья в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1566.

11. Сучков Д.А., Михайлин В.В., Ермолаева Е.В. Роль медицинской профессии в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 1. С. 221.

12. Юрова И.Ю., Андриянова Е.А., Федорова Л.М., Масляков В.В. Проблема здоровьесбережения сельского населения современного российского общества // Фундаментальные исследования. 2014. № 7-5. С. 1065-1069.

Источник

Социальное здоровье современной молодежи российского общества

Дата публикации: 19.03.2019 2019-03-19

Статья просмотрена: 7299 раз

Библиографическое описание:

Тер-Геворкова, Н. К. Социальное здоровье современной молодежи российского общества / Н. К. Тер-Геворкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 237-241. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57339/ (дата обращения: 08.06.2021).

На основе статистического анализа выявлена основная тенденция относительно социального здоровья молодежи. Подробно продемонстрированы факторы, влияющие на молодежь в российском обществе на современном этапе.

Ключевые слова: социальное здоровье, факторы социального здоровья, молодежь российского общества, современные ценности молодежи.

Эффективное социально-экономическое развитие общества определяется идеальным функционированием и поведением индивидов. Таким идеальным элементом, обеспечивающим развитие общества, является человеческая личность, которая обладает высоким потенциалом своего здоровья. Социальное здоровье — это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть социальное здоровье напрямую связано с социализацией индивида. Принято выделять следующие компоненты социального здоровья:

- Нравственность индивида — это набор совокупность этических и моральных идеалов человека, которые представляются ему истинными, на основе которых он формирует собственные установки и следует им на протяжении жизни. Данный компонент проявляется в способности человека к самооценке, способности предвидеть возможную ситуацию и оценить ее, способности определять разницу между добром и злом, а также в способности испытывать чувства веры, любви, стыда и так далее.

- Социальная адаптация — это способность индивида приспосабливаться к тем или иным постоянно изменяющимся условиями среды его жизнедеятельности. Зарождается социальная адаптация в процессе социализации, а проявляется она в эффективном социальном взаимодействии индивида с социумом.

В настоящее время представляется необходимым оценить социальное здоровье молодежи. Молодежь — это социально-демографическая группа, имеющая социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Диапазоном возраста, относительно которого ту или иную социальную группу можно назвать молодежью, принято считать от 14–15 лет до 29–30 лет. В данный интервал в настоящее время в России входит примерно 25 миллионов человек, что составляет примерно 17 % всего населения [1]. Несмотря на то, что именно молодежь считается наиболее перспективной с точки зрения развития общества социальной группой, ее место в социальной структуре весьма трудно определить. В связи с этим, например, академик Е. М. Бабосов, обуславливал своеобразие молодежи следующими признаками:

– отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые эксперты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения;

– включенность в молодёжные движения и группировки;

– незавершенность процесса формирования социальных качеств;

– многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития социального потенциала молодых людей.

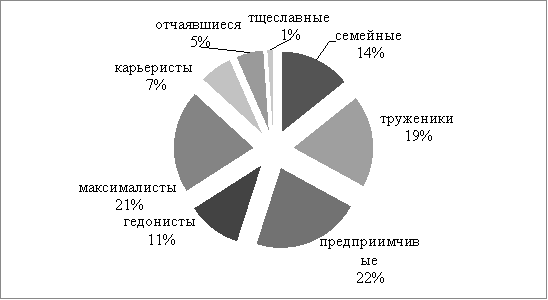

Действительно есть повод считать, что молодежь относится скорее всего к маргинализованным слоям населения, поскольку большинство молодых людей -в первую очередь студенты и учащиеся — не имеет собственного профессионального социального статуса, и их место в статусной структуре общества определяется социальным положением их семей или своим будущим статусом, который связан с получаемой профессией. Также трудно отнести молодежь к тому или иному современному слою населения, поскольку большинство людей данной группы еще не имеют своего дохода, какого-либо уровня власти, престижа, молодежь можно оценивать только по уровню получения образования. Кроме того, усложняет определение места молодежи тот факт, что для молодых людей намного важнее оценивать свои неформальные социальные роли, связанные с включенностью в различные молодежные группировки, нежели формальные социальные роли. Однако некоторую информацию о состоянии нынешней молодежи позволяет нам узнать масштабное социологическое исследование института социологии РАН под названием «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» [2]. Исследование разбивает молодежь на группы относительно их жизненных установок (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные устремления российской молодежи

Данное исследование позволяет нам понять, что, несмотря на тот факт, что место молодежи достаточно трудно определить в социальной структуре, данная социальная группа в любом случае является самой перспективной в дальнейшем развитии общества, особенно учитывая то, что среди молодежи преобладают «предприимчивые», «труженики» и «максималисты». Молодежь является, таким образом, как самым динамичным и подвижным элементом социума, так и самым уязвимым.

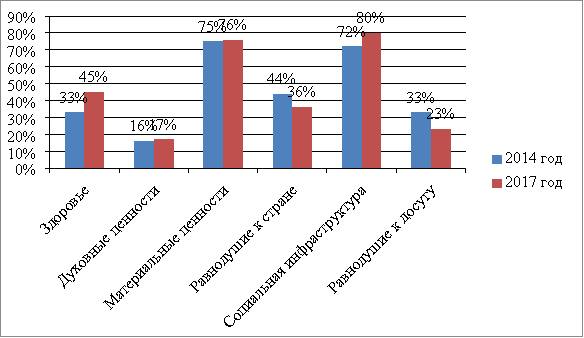

Хотелось бы обратить внимание на современные ценности всего российского общества. Последнее исследование, проведенное ВЦИОМ в 2017 году, показывает следующие результаты (рис. 2) [3].

Рис. 2. Диаграмма ценностей граждан РФ за 2017 год

Первые три лидирующие ценности являются таковыми уже несколько лет. Однако остальные ценности претерпевали изменения. Например, такие ценности, как социальная инфраструктура, состояние экологии, политическая и экономическая ситуация в стране, возможность достижения целей и творческая реализация стали наиболее важными для россиян с 2014 г., поднявшись с прежних позиций в среднем на 6 п. Однако некоторые ценности — социальный статус, досуговая деятельность, значимость климатических показателей и карьерный рост — снизились с 2014 года. Мы видим, что в большинстве своем для населения РФ стабильно важными являются взаимосвязанные здоровье, безопасность и отношения в семье. Кроме того, исходя из показателей, в последние годы для россиян намного важнее внешняя ситуация в стране в целом в связи с политической и экономической нестабильностью, чем их внутреннее состояние, связанное со своей профессией и досугом. В то же время можно выделить некоторые аспекты относительно ценностей молодежи с помощью сравнения исследований 2014 и 2017 годов [4]:

Рис. 3. Диаграмма ценностей молодежи РФ за 2014 и 2017 год

Стоит отметить, что множество ценностей молодежи совпадают со среднестатистическими ценностями любого гражданина РФ, что может свидетельствовать о существовании некоторой связи данной социальной группы к единым национальным интересам. Кроме того, люди склонны считать, что молодежь нашего времени более открыта, общительна и амбициозна. Возможно, именно данная социальная группа, в настоящее время являясь молодежью, сможет повысить статистику относительно интереса к карьерному росту. На данный момент можно сказать одно точно: межпоколенный конфликт, существовавший в 1990-х годах, ушел в прошлое. Старшее поколение лучше оценивает молодежь, а сама социальная группа внимательнее относится к своему внутреннему и внешнему состоянию.

В процессе включения молодежи в жизнь социума стоит отметить те факторы, которые могут негативно на это влиять. Данные факторы можно классифицировать следующим образом [5]:

1) Социальные. Сюда относятся на макроуровне материальное расслоение общества и дифференциация, которые закономерно приводят к конфликту между интересами молодежи и социальной мобильностью, а впоследствии это ведет к десоциализации молодежи. На микроуровне негативные социальные факторы могут проявляться в семье (отсутствие денежных средств, крушение надежд, навязывание своего мнения одного поколения другому).

2) Информационные. В данном аспекте большую роль играет СМИ, а именно их коммерциализация и негативное влияние на молодежь в тот период, когда данная группа находится на стадии мировоззренческой неопределенности. Насаждение различных стандартов и психологии потребительского общества пагубно влияет на самоидентификацию человека в столь раннем возрасте. Проблема состоит не только в том, что влияние информационных социальных институтов слишком сильно давит на молодежь, но и в том, что в наиболее важных отраслях ее недостаточно, например, в сексуальном воспитании молодых людей.

3) Духовные. Данные факторы характеризуются тем, что большая часть молодежи, формируя в своем мировоззрении потребительский образ жизни на данный момент, добровольно идет на различные риски (распитие алкоголя, употребление табака, неправильное питание, неподвижный образ жизни). Мы видим низкий уровень культуры самосохранения и ответственности. Это все приводит не только к проблемам с социальным здоровьем, но вредит и физическому здоровью.

Исходя из фактов о месте молодежи в социальной структуре и различных факторов, влияющих на данную группу, можно оценить степень включенности молодежи в социальную жизнь. Стоит отметить, что современный мир находится на этапе активной информатизации, происходит разделение по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в формируемой социальной пирамиде, особенно легко проследить «невостребованность» молодежи. Она наиболее четко выражена в молодежной безработице и сложностях получения желаемого рабочего места, типа и учреждения образования, что часто затруднено вступительными конкурсами или более высокой оплатой в университетах, чем для мало престижных специальностей. Несомненно, есть специальности, где требуются исключительно молодые люди, но заранее предполагается, что молодой человек — в большинстве случаев студент — не задержится долго на данной вакансии, в таких местах работ обычно наблюдается высокая текучесть кадров. Что касается институтов государства и власти, молодежь проявляет свою инициативу в данном аспекте лишь в том случае, если эти институты непосредственно касаются их получаемой специальности. Институт семьи для молодежи представляет в настоящее время все меньшую ценность, что зачастую вызвано нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Из этого всего достаточно легко сделать вывод о том, что об активной включенности молодежи в социальную жизнь не может быть речи, поскольку некоторые социальные институты напрямую отвергают востребованность молодежи, а другие в настоящее время не имеют для них ценности. Максимум включенности молодежи в социальную жизнь можно наблюдать разве что по их взаимодействию с малыми социальными группами и собственными неформальными группировками. То есть, несмотря на всю открытость и амбициозность молодежи в РФ, на данную социальную группу давит большое количество внешних факторов, не позволяющих им реализоваться в полной мере.

Таким образом, можно оценить социальное здоровье молодежи на двух уровнях:

- Индивидуально-личностное здоровье. Данный уровень здоровья формируется в процессе первичной и вторичной социализации личности. Судить о полноценном социальном здоровье личности весьма сложно, поскольку, говоря о первичной социализации, стоит упомянуть, что из 100 % заключенных семейных браков, 58 % в дальнейшем заканчиваются разводом. Несмотря на это, на мой взгляд, даже у неполноценных семей есть возможность грамотно воспитать поколение молодежи при условии отсутствия навязывания своего мнения и опыта.

- Групповое здоровье. На данном уровне в совокупности с низкой эффективностью социальной политики государства в области сохранения здоровья нации, прежде всего молодого поколения, усиливается опасность дальнейшего снижения показателей социального здоровья российского общества и сокращение его человеческого ресурса. Множество факторов давят на молодежь, из-за чего теряют свою ценность институты семьи, образования, государства и религии.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что социальное здоровье молодежи на данный момент в российском обществе является нестабильным. Несмотря на то, что нет уникального критерия определения уровня социального здоровья, мы можем оценить факторы, влияющие на молодежь, и связанные с ними изменения в сознании молодых людей, которые на данный момент не представляется возможным оценить положительно.

Источник