- Методы оценки состояния здоровья студентов

- Методы оценки физического и функционального состояния студентов специального учебного отделения

- Вегетативная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Вестибулярный и нервно-мышечный аппарат. Физическая работоспособность, психическое состояние и биологический возраст. Доврачебная помощь при тестировании, противопоказания к проведению проб.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Методы оценки состояния здоровья студентов

Методы оценки состояния здоровья студентов

При поступлении в высшее учебное заведение у бывшего школьника происходит сложный процесс адаптации организма к новому образу жизни и к новой учебной нагрузке. Ведущим признаком индивидуального здоровья считается хорошая способность адаптации к меняющимся условиям. Состояние здоровья студентов представляет собой динамический процесс, который постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних факторов. Совместное влияние данных факторов может приводить к ухудшению здоровья у студентов. Постоянное функциональное перенапряжение резко нарушает баланс между адренергическими и холинергическими системами, приводя к их истощению. Именно эта дезорганизация нервной, иммунной и эндокринной систем является одной из ведущих причин развития срыв адаптационных возможностей у студентов и может привести к развитию различных заболеваний. Единая нейро-иммунно-эндокринная система работает в тесном взаимодействии, и изменение в одной из них неизбежно приводит к реакции всей системы в целом [1, 5,7,8]. Критериями оценки здоровья студентов является заболеваемость. Наиболее объективную характеристику заболеваемости показывает ее структураи распространённость. Так стоит отметить, что в процессе обучения у 50 — 70% юношей и девушек выявляются хронические заболевания. В структуре общей заболеваемости студенческой молодежи первое место занимают болезни органов дыхания (43,4%), второе — болезни органов пищеварения (16,4 %), третье – болезни органов нервной системы (11,7%) [3, 7]. В связи с тем, что в последнее время отмечается рост заболеваемости у студенческой молодежи, оценка состояния здоровья студентов является актуальным.

Цель данного исследования — установитьналичие и распространенность заболеваний, обусловленных нарушением иммунной системы у студентов и выявитьособенности состояния иммунной системы по отдельным показателям иммунного статуса.

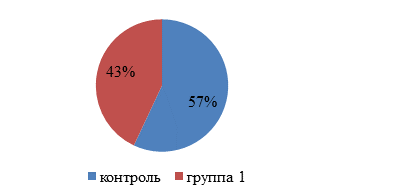

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». В исследовании принимали участие 40 студентов с 1-3 курс специальности «Лечебное дело».Всего было обследовано 25 девушек и 15 юношей, в возрасте от 20(19-20) лет. Исследование проводилось при помощи метода анкетирование. Анкета состояла из 15 вопросов и в нее были включены такие вопросы, которые позволяли оценить заболеваемость и посмотреть структуру хронически заболеваний у студентов. Все обследуемые дали согласие на исследование. В зависимости от результатов анкетирования они были разделены на две группы. В первую группу (контрольную), вошло 23 студента, которые не отмечали у себя,хронических воспалительных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. Во вторую группу вошли 17 студентов, которые наоборот имели данные заболевания. Относительное и абсолютное количество нейтрофилов (НФ) проводили путем расчета лейкоцитарной формулы.Для подсчета количества клеток были приготовлены мазки крови, окрашенные по методике Романовского-Гимзе.Подсчет клеток проводили с помощью светового микроскопа в иммерсионной системе при увеличении 10 х 100. Подсчет клеток начинали производить зигзаобразно от центра к раю по всей поверхности мазка по зубчатой линии Меандра. Считают все подряд клетки, попадающие в поле зрения, затем распределяют их в отдельные популяции (нейтрофилы, эозинофилы и др.)[2]. Для оценки иммунного статусавсех испытуемыхбыл проведен забор венозной кровив объеме 5 мл в ваккутейнер с ЭДТА по общепринятой методике [2]. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по подсчёту фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного (ФЧ) [5].Фагоцитарную активность оценивали по способности нейтрофилов к захвату латексных шариков. Для этого 100 мкл крови перемешивали со взвесью латексных шариков (100 мкл) и ставили в термошейкер на 30 мин. при температуре 37°С. После инкубации центрифугировали смесь клеток с латексными частицами в течение 10 мин. при 1500 об/мин. Суперанатант отбрасывали, а осадок ресуспендировали и готовили из него мазки. Окраску мазков проводили по методике Романовского-Гимзе. Готовые мазки просматривали под микроскопом в иммерсионной системе при увеличении 10 х100. Подсчет вели от центра к краю мазка по зубчатой линии Меандра. Считали количество клеток, вступивших в фагоцитоз и количество поглощенных частиц не менее, чем в 100 сегментоядерных нейтрофилах[10]. Обработка результатов проводилась про помощи программ MicrosoftExcel и Statistica 8.0. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и квартилей верхнего и нижнего(Q1-Q3). Для сравнения выборок использовали непараметрический критерий U-Манна — Уитни. Статистически значимыми считали различия с достоверностью р

Рис. 1 Распределение испытуемых по группам

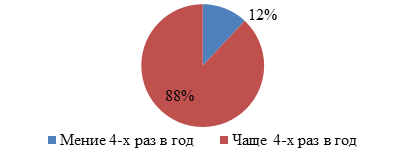

Большинство испытуемых группы 2 (88%) отмечали у себя частую заболеваемостьострыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), чаще 4 – х раз в год, а 12% испытуемых не отмечали у себя данных проявлений (рисунок 2).

Рис. 2 Частота заболеваемости ОРЗ в год

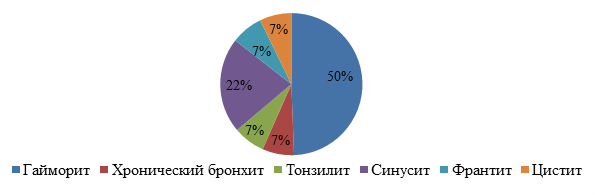

Около 71% проанкетированных студента из данной группы отмечали у себя наличие хронических воспалительных заболеваний, на пример гайморит, франтит, синусит, тонзиллит, цистит (рисунок 3), а 29% не имели данных заболеваний.

Рис. 3Структура хронических воспалительных заболеваний

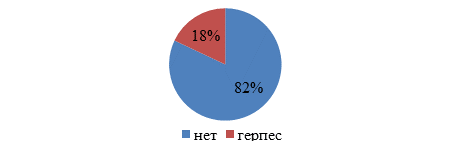

Некоторые испытуемые, а это 18% отмечали у себя хронические вирусные заболевания, такие как герпес, а 82% не имели данного заболевания (рисунок 4).

Рис. 4 Структура хронических вирусных заболеваний

Проникновение патогенов во внутреннюю среду организма приводит к мобилизации иммунной системы. Первая линия защиты это врожденный или естественный иммунитет, который реализуется путем активации неспецифической резистентности организма. Первыми клетками врождённой иммунной системы в очаг воспаления поступают нейтрофилы, поскольку они наиболее чувствительны к гуморальным факторам врожденного иммунитета. Нейтрофилы способны к фагоцитозу, а так же обладают способностью к дегрануляции с высвобождением факторов агрессии (гидролазы, протеазы, щелочная фосфатаза и др.) и к образованию нейтрофильных ловушек [1, 4] Относительное количество различных популяций нейтрофилов (НФ) в контрольной группе: юные: 0,0 (0,0-0,0) %, палочкоядерные: 3,30 (2 — 5)%, сегментоядерные: 53,04 (48 — 57)%. При сравнении группы 2 с группойконтроля было выявлено, что количество юных НФ одинаковое(0,0 (0,0-0,0) %), апалочкоядерных НФ (3,58 (3 — 5)%), и сегментоядерных НФ (54,64 (51 — 58) %)выше(p> 0,05) (таблица 1). При сравнении абсолютного числа НФ наблюдалась та тенденция (таблица 2).

Относительное количество нейтрофилов в периферической крови студентов 1-3 курса специальности «Лечебное дело».

Источник

Методы оценки физического и функционального состояния студентов специального учебного отделения

Вегетативная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Вестибулярный и нервно-мышечный аппарат. Физическая работоспособность, психическое состояние и биологический возраст. Доврачебная помощь при тестировании, противопоказания к проведению проб.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | учебное пособие |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.12.2014 |

| Размер файла | 254,5 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Зав. каф. физиологии и химии Волгоградской государственной академии физической культуры, д.б.н., профессор Солопов И.Н.

Зав. каф. физического воспитания Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, к.б.н., профессор Калинина Н.Е.

Методы оценки физического и функционального состояния студентов специального учебного отделения: Учебно-методическое пособие / В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина — Волгоград: Изд-во ВолГМУ.

В учебно-методическом пособии «Методы оценки физического и функционального состояния студентов специального учебного отделения» изложена оригинальная концепция и технология средств и методов контроля за состоянием здоровья студентов и эффективностью учебного процесса. Разработанная авторами балльная шкала оценки физических качеств и функциональных показателей позволяет осуществлять социально-гигиенический мониторинг физического здоровья студентов и самим студентам оценивать своё здоровье и эффективность занятий физического воспитания.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, преподавателей занимающихся с контингентом специального учебного отделения, для курсов переподготовки и повышения квалификации кадров, а также специалистам в области оздоровительной физической культуры. Пособие заинтересует и людей, не занимающихся физическими упражнениями, но интересующихся своим здоровьем и желающих его проверить, градуально оценить, выявить отстающие звенья в различных системах организма определяющих уровень здоровья.

В.Б. Мандриков, М.П.Мицулина, 2006.

Волгоградский государственный медицинский университет, 2006

УДК 796:616-057.875 (07)

1. Вегетативная нервная система

2. Сердечно-сосудистая система

2.1 Ортостатическая проба

2.2 Проба Мартине

3. Дыхательная система

3.1 Жизненная ёмкость лёгких

3.2 Жизненный индекс

4. Вестибулярный аппарат

5. Нервно-мышечный аппарат

5.2 Точность мышечных усилий

6. Физическая работоспособность

7. Уровень физического состояния

8. Психоэмоциональное состояние

9. Биологический возраст

10. Необходимый инструментарий для проведения тестирования

11. Противопоказания к проведению функциональных проб. Клинические критерии прекращения проб

12. Первая доврачебная помощь при тестировании функциональных возможностей

12.4 Гипогликемическая кома

12.5 Тепловой удар

12.6 Повреждение связочно-сумочного аппарата

12.7 Повреждение мышц и сухожилий

12.10 Повреждение кровеносных сосудов

12.10.1 Внутреннее кровотечение

12.10.2 Наружное кровотечение

12.10.3 Кровотечение из носа

12.11 Аптечка первой помощи для спортивных залов

тестирование проба физический работоспособность

Основным критерием оценки физической подготовленности студентов специального учебного отделения ранее являлись результаты общепринятого педагогического тестирования (Государственная программа по физическому воспитанию для медицинских и фармацевтических вузов, 1997). Однако следует отметить, что результаты физической подготовленности оценивались по общим таблицам с основным учебным отделением, что являлось некорректным по отношению к студентам с более низкой физической подготовленностью и функциональным состоянием. Кроме того, в период контрольного тестирования (зима, весна) у большинства студентов (61,3%) специального учебного отделения наступает обострение основных хронических заболеваний, в результате чего многие студенты освобождаются от практических занятий по физическому воспитанию, что совпадает со временем сдачи контрольных тестов и нормативов (Л.М. Волкова, В.Ю. Волков, 2002; В.А. Милодан, А.И. Шабанов, 2002, В.А. Платонова, 2002, Мандриков В.Б., Мицулина М.П., 2004) .

В соответствии с разработанной нами моделью построения учебного процесса по физическому воспитанию для студентов специального учебного отделения (2002г.) осуществляется комплексная оценка функционального состояния студентов.

Разработанный блок тестирования включает в себя: определение «вегетативного индекса» по Кердо; биологического и должного биологического возраста; комплексной оценки физического состояния по Е.А. Пироговой; ортостатической пробы; пробы Мартине; ЖЕЛ и жизненного индекса; пробы Генчи, физической работоспособности по тесту PWC 170; теппинг-теста; точности мышечных усилий; пробы Ромберга; психоэмоционального состояния.

В качестве интегральной оценки функционального состояния организма студентов специального учебного отделения предлагается использовать средний балл всех показателей по разработанной нами пятибалльной шкале.

Результаты тестирования функционального состояния преподаватель заносит в разработанную нами «Индивидуальную карту студента».

Оценка функционирования вегетативной нервной системы осуществляется по методике определения вегетативного индекса (ВИ) Кердо. Испытуемый в положении сидя измеряет частоту сердечных сокращений за 1 минуту и артериальное давление. Результаты измерений подставляют в формулу:

«ВИ» =(1 -АДД/ЧСС) х 100,

АДД — диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст.);

ЧСС — частота сердечных сокращений за 1 минуту (уд/мин).

Определение тонуса вегетативной нервной системы (С.Н. Кучкин, 1998)

Преобладание тонуса парасимпатической иннервации

Преобладание тонуса симпатической иннервации

Источник

Методы оценки состояния здоровья студентов

Российские студенты не рассматривают свое здоровье как капитал, который нужно сохранять и преумножать, чтобы в перспективе он принес свои дивиденды. Социологические исследования показывают, что молодые люди ставят здоровье на первые места в иерархии жизненных ценностей и приоритетов, но при этом не предпринимают должных мер к сохранению и приращению этого капитала. Среди молодежи низкий уровень заботы о своем здоровье, нет стремления к укреплению и использованию оздоровительных процедур и методов восстановления здоровья. Причиной называют отсутствие медико-гигиенических знаний, высокий уровень учебной нагрузки, недостаточность свободного времени и материальные трудности. Особенно это выражено среди студентов из неполных семей и иногородних студентов [6,12,16]. При этом отмечается достаточно высокой уровень мотивации к здоровому образу жизни. Среди обследованных студентов Арзамасского филиала ННГУ выявлено 34,6% юношей и 33,1% девушек из неполных семей. В большинстве случаев — это семьи с одинокими матерями. Определено, что иногородними являются 47,2% юношей и 38,7% девушек. Анализ изучения численности студентов из неполных семей в зависимости от места проживания показал, что среди городских студентов их на 13,3% больше, чем среди молодежи из сельской местности. Данный вуз, являясь бюджетным учреждением, позволяет большинству студентов обучается бесплатно, что могут позволить студенты из семей, испытывающие социально-экономические трудности [7,11].

В практике медицинского обслуживания студенческой молодежи наиболее часто применяются методы диагностики: самооценка здоровья; оценка состояния здоровья по результатам медицинских осмотров; диагностика здоровья по показателям функциональных резервов организма и др.

Самооценка здоровья может служить важным индикатором состояния и динамики здоровья студентов в дополнение к объективным медицинским исследованиям. Также она отражает субъективную характеристику человека, его удовлетворенность условиями жизни, определенный качественный результат социальной политики [6,7,15].

Цель исследования — провести сравнительный анализ оценок здоровья студентов, полученных разными методами и между различными социальными группами молодежи.

Материалы и методы. Исследование проведено по результатам комплексного медицинского обследования 217 студентов (52 юноши и 165 девушек) 18-20 лет на базе Центра Здоровья г. Арзамас, включающего:

- анкетирование (тесты «Субъективная оценка здоровья», «Вопросник анализа частоты питания») [9,14];

- антропометрию (измерение длины и массы тела, артериального давления, частоты сердечных сокращений, жизненной емкости легких, динамометрии) [13];

- биоимпедансметрию (определение абсолютного и процентного содержания жировой, безжировой и активной клеточной массы тела, воды, основного обмена) [3];

- кардиоинтервалографию (измерение функционального состояния сердечно-сосудистой системы в положениях лежа и стоя) [10].

Количественная оценка уровня соматического здоровья была рассчитана по методу Г.Л Апанасенко [1].

Диагностику функционального состояния организма проводили по изменению вегетативного баланса по уровню активации симпатического звена, являющегося неспецифическим компонентом адаптационной реакции в ответ на различные стрессорные воздействия с помощью вычисления показателя активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах от 1 до 10 и ориентируется на статические показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа. На основании анализа значений ПАРС диагностировали следующие функциональные состояния для наглядности представляемые в виде «светофора»:

Зеленый — означает, что все в порядке. Не требуется ни каких специальных мероприятий по профилактике и лечению (норма, ПАРС=0-2).

Желтый — указывает на необходимость повышенного внимания к своему здоровью. Здесь речь уже идет о необходимости проведения оздоровительных и профилактических мероприятий (ПАРС=3-6).

Красный показывает, что необходимо провести серьезные мероприятия в отношении своего здоровья. Вначале требуется диагностика, а затем и лечение возможных заболеваний (ПАРС=7-10) [10].

По результатам обследования создана персонифицированная база данных, статистическая обработка с использованием программ офисного пакета «EXCEL 2007» и «Биостат». Для выполнения задач исследования применяли методы вариационной статистики, методы оценки достоверности результатов (критерии Стьюдента и χ 2 ) с доверительным интервалом р 2 =9,65 сс=4 р=0,0427

χ 2 =0,50 сс=4 р=0,9735

Получены статистически значимые отличия физического здоровья студентов, проживающих в различных населенных пунктах. Среди сельских студентов на 5,0% больше студентов с низким и ниже среднего уровнем здоровья, а среди городских на 16,1% больше студентов, имеющих физические возможности высокого и выше среднего уровня. Гендерные отличия и различия здоровья между студентами, имеющих одного или двух родителей, незначительны и не достоверны.

С целью выявления функционального состояния и степени напряженности регуляторных систем организма провели изучение показателей ПАРС среди девушек и юношей различных социальных групп (табл. 4).

Таблица 4

Распределение студентов по показателям ПАРС, %

Источник