Потенциал природных систем способный восстановить здоровье человека

Тема 2: Эколого-географические основы природопользования

Природные системы как объекты воздействия ч еловека

1. Общие представления о природных системах.

Природная среда как объект природопользования в настоящее время занимает большую часть географической оболочки Земли (в понимании В. И. Вернадского — биосферы). Географическая оболочка — самая крупная природная система в пределах нашей планеты. Она представляет собой область взаимопроникновения и взаимодействия геосфер: литосферы, атмосферы, гидросферы, педосферы , фитосферы и зоосферы , которые тесно связаны между собой в процессе обмена веществом и энергией. Только в ней существует жизнь, возникло и развивается человеческое обще ство. Географическая оболочка (биосфера) — очень сложная про странственная структура, состоящая из множества иерархически соподчиненных природных комплексов более низких рангов — геосистем (согласно представлениям, принятым в географии) и экосистем (согласно представлениям, сложившимся в экологии).

Геосистемы (природные территориальные комплексы, ландшафты) — закономерные сочетания взаимосвязанных биотиче ских и абиотических компонентов, а также соподчиненных комп лексов, относительно ограниченные в пространстве и функцио нирующие как единое целое. Экосистемами называют совокупности живых организмов и среды их обитания, которые, взаимодействуя, образуют единое целое. Эти понятия имеют как черты сходства, так и черты различия.

Сходство между геосистемами и экосистемами выражается в общем наборе компонентов природы, близких по своим свойствам и механизмам функционирования. Они представляют собой от крытые природные системы, изменяющиеся в пространстве и во времени. В их состав входят биотические и абиотические компонен ты , которые тесно взаимосвязаны между собой потоками вещества и энергии . Среди этих компонентов особое место занимают воздух, вода и биота . Они определяют многие процессы, происходящие в природе (в частности, воспроизводство биологических ресур сов), наиболее мобильны и одновременно самые уязвимые (в от ношении антропогенного воздействия) составные части природ ных систем.

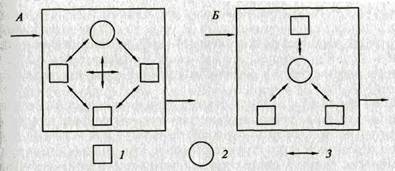

Рис. 1. Структурная схема геосистемы (А) и экосистемы (Б): 1 — абиотические компоненты; 2 — биота ; 3 — взаимосвязи между компонентами

Различие между геосистемами и экосистемами состоит в на правленности изучаемых связей и характере выделения простран ственных границ . Экосистемы — это биоцентрические системы, поэтому в них выделяют связи, направленные от факторов среды к главному компоненту — биоте , особое внимание уделяя трофи ческим (пищевым) цепям. Геосистемы полицентричны , в связи с чем при их изучении все компоненты природы рассматриваются как равнозначные, при этом одинаковое внимание уделяется пря мым и обратным связям, т.е. охватывается более широкий круг связей и отношений (рис. 1). Понятие «экосистема» не ограничено четкими пространственными рамками: оно в равной мере распро страняется на каплю воды, болото или биосферу в целом. Понятие « геосистема » (ландшафт, природно-территориальный комплекс) всегда подразумевает пространственные границы, которые выде ляют на основе признаков, достаточно хорошо разработанных в географии. Для выделения границ экосистем разных иерархических уровней такие признаки в экологии пока не разработаны.

В процессе пространственной дифференциации географической оболочки (биосферы) формируются природные системы, различающиеся по размерам и сложности. Обычно выделяют три уровня размерности этих систем : а) планетарный (глобальный) — географическая оболочка (биосфера) в целом и ее самые крупные части (материки, океаны, климатические пояса); б) регио нальный — крупные регионы, обособление которых связано с действием геодинамических и макроклиматических факторов (физи ко-географические страны, природные зоны, или зоноэкосистемы , ландшафтные области, или мегаэкосистемы , и др.); в) ло кальный — небольшие территории, обособленные влиянием ме зорельефа и гидроклиматическими различиями (местности, уро чища, фации, или биогеоценозы). В сфере хозяйственной деятель ности человека прежде всего оказываются системы регионального и локального уровней, испытывающие наиболее сильные ант ропогенные нагрузки и связанные с ними изменения природной среды.

С позиций природопользования, природные системы выпол няют две главные функции: а) жизненную — как среда для жизни и деятельности человека; б) хозяйственную — как источник при родных ресурсов и пространственная основа для экономической активности людей. В связи с этим понятие « экосистема» целесооб разнее употреблять в тех случаях, когда основное внимание обращается на охрану и использование биоты и на экологические фак торы среды . Понятие « природная геосистема » предпочтительнее применять в тех случаях, когда на первое место ставятся вопросы использования и охраны вод, воздуха, литосферы, а также ланд шафтов в целом. Таким образом, отра жая наиболее существенные, хотя и различные стороны природных систем, оба понятия диалектически дополняют друг друга.

Природные системы — это сложные пространственно-времен ные образования. Они включают природные компоненты и со подчиненные комплексы более низкого ранга, характеризующиеся тесными взаимосвязями между компонентами и комплекса ми системы. Совокупность наиболее устойчивых связей между компонентами и соподчиненными комплексами системы полу чила название структуры. Различают пространственную и вре менную структуры. Первая рассматривается как порядок расположения составных частей природной системы, их соотношение и характер взаимосвязей между ними по горизонтали и вертикали. Временная структура проявляется в виде сезонных ритмов и многолетней перестройки связей. Изучение структуры позволяет определить инвариантные (т. е. самые устойчивые) свойства при родных систем и оценить их нарушенность в результате антропо генного воздействия.

С понятием «структура» связаны современные представления о целостности, устойчивости и изменчивости природных систем. Целостность — это внутреннее единство системы, обусловленное тесными взаимосвязями между ее составными частями. Благодаря взаимосвязям изменение одних компонентов природы неизбежно ведет к изменению других, что в конечном итоге может при вести к перестройке всей структуры. У геосистем целостность про является в свойствах, не присущих их отдельным компонентам и (например, способность продуцировать биомассу), в относитель ной автономности, наличии объективных естественных границ, более тесных внутренних связях по сравнению с внешними.

Устойчивость чаще всего рассматривается как свойство природных систем сохранять или восстанавливать свою структуру и функции при воздействии внешних (в том числе антропогенных) факторов. Она характеризует способность систем нормально функ ционировать в определенном диапазоне физико-географических условий и техногенных нагрузок. В общем плане устойчивость за висит от инвариантных свойств ге о — и экокомплексов , их ранга, а также от интенсивности и продолжительности действия внешне го фактора .

Известно, что разные ландшафты в зависимости от своих свойств по-разному реагируют на одно и то же воздействие: одни изменяются в большей степени, другие — в меньшей. В то же самое время один и тот же комплекс неодинаково реагирует на раз ные воздействия : он может мало измениться под влиянием одних факторов и очень сильно — под влиянием других. Поэтому устой чивость систем приходится рассматривать по отношению к каждому фактору отдельно, так что число возможных ситуаций оказывается весьма значительным. В каждой конкретной ситуации механизмы устойчивости и ее порог имеют свои особенности и в каждом случае следует искать как «слабое звено», так и рычаги ее стабилизации.

Представление об устойчивости тесно связано с понятием «со стояние природных систем». Состояние системы можно опреде лить как характеристику ее важнейших свойств за определенный более или менее длительный промежуток времени (сезон, год, многолетний период). Используя это понятие, М. Д. Гродзинский (1987) выделил три формы проявления устойчивости геосистем : а) инертность — способность геосистемы сохранять свое исходное (или близкое к нему) состояние в течение заданного времен ного интервала; б) восстанавливаемость — способность геосистем за определенный промежуток времени возвращаться в исходное (или близкое к нему) состояние после выхода из него в результа те действия внешнего фактора; в) пластичность — наличие у гео систем нескольких устойчивых состояний и их способность при внешнем воздействии переходить из одного состояния в другое, сохраняя свои инвариантные свойства. На основе представления об устойчивости сформулировано понятие «устойчивое состояние природных систем». Устойчивым считается состояние системы , к которому она самопроизвольно возвращается, будучи выведена из него внешними силами. В естественных условиях оно поддерживается за счет механизма саморегулирования. Однако в настоящее время, когда антропогенные нагрузки на природу часто превышают порог устойчивости, этот механизм уже не срабатывает и природные системы перехо дят в неустойчивое, а нередко и в критическое состояние. В последнем случае происходит качественная перестройка систем, которая ведет к смене структуры и изменению реакции на внешнее воздействие.

В отличие от устойчивости изменчивость природных систем рас сматривается как способность под действием внешних и внутрен них сил переходить из одного состояния в другое. Среди компо нентов природы наиболее подвержены изменению атмосферный воздух и воды , а наиболее устойчивы горные породы и рельеф, промежуточное положение занимают биота и почвы. Изменения могут быть обратимыми и необратимыми. Если природный ком плекс после какого-либо внешнего воздействия изменился, но затем за некоторый промежуток времени (приблизительно рав ный одному-двум поколениям жизни людей) возвратился в ис ходное (или близкое к нему) состояние, говорят об обратимых изменениях . Последние обычно связаны с нарушением так на зываемых «вторичных» компонентов ландшафта — биоты , почв, водного режима . Если после вмешательства извне прежнее со стояние не восстанавливается, говорят о необратимых измене ниях. Необратимые изменения чаще всего проявляются при на рушении «первичных» компонентов ландшафта, особенно ли тогенной основы (например, при образовании карьеров или оврагов).

По глубине трансформации природных систем различают функ ционирование, динамику и развитие (эволюцию).

Функционирование — это совокупность процессов передачи и превращения вещества и энергии в системе, поддерживающих ее в определенном состоянии. В результате этих процессов происхо дят небольшие количественные изменения компонентов приро ды, которые обычно имеют ритмический (суточный, сезонный, межгодовой) характер.

Под динамикой понимают направленные изменения природ ной системы, которые совершаются в рамках ее структуры и носят обратимый характер. К ним можно отнести сукцессии экосистем (последовательные смены их биоценозов), восстановитель ные смены их состояний (например, восстановление сообществ после вырубок, пожаров, выпаса скота). В процессе динамики на блюдаются более глубокие изменения, чем при функционирова нии, но они не ведут к качественной перестройке структуры, а лишь подготавливают ее.

От динамики отличают развитие (эволюцию) — необратимые направленные изменения природной системы, приводящие к ко ренной перестройке ее структуры. Развитие выражается в каче ственном преобразовании компонентов природы и формировании новых геосистем (ландшафтов), что связано как с внешними воз действиями (природные или антропогенные), так и с внутренни ми причинами (саморазвитие). В естественных условиях смена струк туры идет постепенно (например, зарастание озер, заболачива ние лесных биогеоценозов и др.), однако при интенсивном антропогенном воздействии она может ускоряться и нередко при водит к полной деградации исходных ландшафтов.

Изменения природных систем обычно начинаются с измене ния одного-двух компонентов, остальные трансформируются бла годаря вертикальным и горизонтальным связям, т. е. однажды воз никшие нарушения служат началом «цепной» реакции в природе. Вертикальные связи выражаются в обмене веществом и энергией между компонентами-геосистемы (воздух, вода, почвы, расти тельность и др.). Их анализ необходим для прогноза изменений слабоизученных компонентов на основе хорошо изученных, а также для управления воздействием на один компонент в целях получе ния положительного эффекта от других. Горизонтальные связи проявляются в обмене веществом и энергией между соседними геосистемами (более низкого и равного рангов). Их изучение по зволяет: а) определить ареал влияния инженерных сооружений на природу, что очень важно для выявления зоны возможного загрязнения окружающей среды; б) проанализировать возможность антропогенного воздействия на один ландшафт для благоприят ного изменения другого.

Саморегулирование рассматривается как способность систем без вмешательства извне поддерживать свое состояние, несмотря на изменение внешних факторов (например, сохранение сообществом одного уровня продуктивности в разные по погодным условиям годы). Саморегулирование осуществляется до тех пор, пока процессы, протекающие в природной системе, способны нейтрализовать нежелательные воздействия. Если защитные меха низмы истощаются, она либо разрушается, либо должна изме нить структуру. Способность системы к изменению структуры пу тем перестройки ее внутренних связей получила название само организации.

Благодаря саморегулированию и самоорганизации природные системы могут поддерживать экологическое равновесие — сба лансированное соотношение между приходом и расходом вещества и энергии. В этом случае нарушения, связанные с внешним воздействием, как бы компенсируются процессами саморегули рования и самоорганизации. В результате формируются относи тельно устойчивые системы, способные поддерживать состояние динамического равновесия с окружающей природной средой. Нарушение равновесия нередко ведет к подрыву природно-ресурсного потенциала (например, падению биологической продуктивности), поэтому поддержание или восстановление равновесного состояния систем — одна из предпосылок рационального исполь зования и охраны природных ресурсов.

3. Социально-экономические функции и потенциал природных систем

Рассмотренные свойства природных систем определяют условия использования этих систем в хозяйственной деятельности человека, что позволяет удовлетворить различные потребности че ловеческого общества. В связи с этим возникло представление о социально-экономических функциях ландшафтов и экосистем. Со циально-экономическими функциями ландшафтов называют удов летворение ими материальных, экологических и других потреб ностей людей в процессе взаимодействия общества и природы (т. е. хозяйственное назначение и различное использование ланд шафтов). На основании этого природные комплексы можно рас сматривать как:

а) ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие системы, располагающие возобновимыми и невозобновимыми ресурсами и спо собные воспроизводить биоту , почвенное плодородие и частично воду;

б) средосодержащие и средовоспроизводящие системы, под держивающие необходимые для человека условия жизни и высту пающие как среда для отдыха и восстановления его здоровья;

в) пространственный базис, место размещения хозяйственной деятельности и расселения людей;

г) природоохранные системы, сохраняющие экологическое раз нообразие в природе и хозяйственно редкие виды растений и жи вотных;

д ) системы, способные трансформировать и разлагать загрязнения в виде отходов производства и тем самым предотвращать или ослаблять негативные последствия для жизни и деятельности ч еловека;

е) природную лабораторию для изучения механизмов взаимос вязей между биотическими и абиотическими компонентами гео систем в целях разработки путей рационального использования богатств природы .

Природные системы (ландшафты, экосистемы) в большинстве случаев полифункциональны , т.е. могут выполнять несколько функций одновременно. Вместе с тем существуют и взаимоис ключающие потребности, приводящие к ограничению числа вы полняемых функций (например, застройка территории исклю чает развитие земледелия или лесного хозяйства). В ряде случаев возможность выполнения функций данным ландшафтом зави сит от характера использования смежных, а иногда и весьма удал енных комплексов. Поскольку потребности общества и средства их удовлетворени я меняются, функции ландшафтов не остаются постоянными. П ри смене функций ландшафтов различают два варианта. Первый с вязан с «первичным» хозяйственным освоением еще не вовлеч енных в использование территорий. При этом ландшафты, ранее п редставлявшие собой чисто природные комплексы, впервые прио бретают социально-экономическую функцию. Второй вариант з ависит от изменения функций используемых территорий. Это управление характерно для уже освоенных районов, в которых п роявившиеся новые потребности не могут быть удовлетворены в счет «первичного» освоения. Данная ситуация отражает тенденц ию, связанную с переходом старообжитых территорий к более и нтенсивному развитию. Выполнение природными системами социально-экономических ф ункций зависит от потенциала систем (ландшафтов, экосистем) и деятельности человека по использованию этого потенциала.

Потенциал ландшафтов определяется как предельный запас про изводственных и экологических ресурсов ландшафтов, который можно использовать без существенного нарушения их свойств и функций. Производственные ресурсы — это компоненты и эле менты природы, используемые в сфере материального производ ства ( биота , земли, воды и др.); экологические ресурсы включают средообразующие компоненты и элементы природных систем (рек реационные, лечебные, эстетические и др.). Для практических целей выделяют частные потенциалы ландшафтов, к которым относят биотический, водный, минерально-ресурсный, строитель ный, рекреационный, природоохранный потенциалы, потенци ал самоочищения.

Биотический потенциал — это способность ге о — и экосистем производить биомассу, создавать условия для постоянного по вторения этого процесса, поддерживать и восстанавливать пло дородие почв. Интегральной мерой биотического потенциала слу жит величина ежегодной первичной биологической продукции. В каждой ге о — и экосистеме существует свой предел возобнов ления, который определяет допустимую возможность эксплуа тации.

Водный потенциал — это способность ландшафтов и экоси стем трансформировать получаемую из атмосферы влагу таким об разом, чтобы она не только использовалась растительностью, но и образовывала относительно замкнутый круговорот воды, кото рый может быть употреблен человеком. Свойства ландшафтов и их антропогенные изменения влияют прежде всего на почвенные и биологические звенья круговорота, а также на структуру водного баланса в целом. Границы между различными природными систе мами (лесными, болотными и др.) и угодьями (обработанными полями, вырубками и др.) одновременно служат границами резкого изменения поверхностного стока, транспирации и валового увлажнения территории (разность между осадками и поверхност ным стоком).

Минерально-ресурсный потенциал понимается как способность ландшафтов аккумулировать или изменять (в течение геологических периодов) отдельные вещества или носители энергии, которые могут быть использованы для нужд общества (в качестве минералов, энергоносителей, строительных материалов и т. д.). Ми неральные ресурсы считаются невозобновимыми , но эта невозоб новимость не всегда абсолютна. Часть из них может возобновлять ся в ходе геологических циклов, хотя продолжительность циклов несоизмерима с этапами развития человеческого общества и скоростью расходования земных недр.

Строительный потенциал рассматривается как наличие в ланд шафте подходящих природных условий для застройки территории (в качестве жилья, коммуникаций и т. д.). Учет структуры, свойств и эстетики ландшафтов особенно необходим в ландшафтном про ектировании (А. П. Вергунов и др., 1991). Конкретные свойства гео систем определяют размещение строительного объекта, его функ ции, внешний вид и содержание. Проектирование крупных парков и лесопарков предусматривает сохранение исходного ландшафта, где необходимые искусственные компоненты лишь дополняют природные.

Рекреационный потенциал — это совокупность природных и культурно-исторических условий, положительно влияющих на человеческий организм и обеспечивающих восстановление его здоровья и работоспособности. Рекреационные ресурсы включают ту часть природных ресурсов, которые могут быть использованы для отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения. Введено по нятие «рекреационные ландшафты». К ним относятся природные комплексы, предназначенные или преобразованные для выполнения ими рекреационных функций (ландшафты зеленой зоны городов, лесопарковые комплексы, курортные зоны, живопис ные местности с удобными пляжами и чистыми водоемами, ком плексы национальных парков и др.).

Потенциалом самоочищения — называют способность природных систем разлагать и выносить загрязняющие вещества различного происхождения, устраняя тем самым их вредное воздействие на население и хозяйство. В самом общем виде потенциал самоочищения (РС) может быть охарактеризован отношением количества вынесенных загрязнителей (МВ) к их накоплению (М Н) в ланд шафте за тот же период:

Исходя из этого соотношения можно выделить : а) ландшафты с высоким потенциалом самоочищения, когда выносится боль шая часть загрязнителей, — PC > 1,0 (хорошо дренируемые геоси стемы с промывным режимом почв); б) ландшафты со средним потенциалом, когда выносится значительная часть загрязните лей, — PC = 0,5—1,0 (недостаточно дренируемые территории с участками заболоченных почв); в) ландшафты с низким потенци алом самоочищения и высокой способностью к аккумуляции — PC 0,5 (заболоченные низины и поймы медленно текущих рек, болота, слабопроточные озера).

Природоохранный потенциал понимается как свойство ландшафтов (прежде всего охраняемых территорий) сберегать или восстанавливать генофонд, биологическое разнообразие и устой чивость природных систем. Наибольшим природоохранным по тенциалом обладают комплексы, полностью исключенные из хо зяйственной деятельности человека (заповедники, строгие резер ваты).

При рациональном использовании потенциала природных си стем требуется учет их целостности и структуры, определение функционального назначения систем и их устойчивости к выб ранному виду антропогенного воздействия, анализ возможных изменений в природе, разработка мер по предупреждению негатив ных последствий вмешательства человека.

Необходимо соблюдать главный принцип разумного природопользования: изъятие производственных и экологических рес урсов не должно выходить за рамки рассмотренных потенциалов , ибо их превышение ведет к разрушению естественного мех анизма регулирования природных систем. Только выполнение этого условия гарантирует сохранение нормального состояния о кружающей среды и возможность существования человеческо го общества .

Источник