X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2018

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое «здоровье»? Педагоги, психологи, социологи определили понятие «здоровья» как синтетическую категорию, включающую в себя: физиологическую, нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Работники физической культуры и спорта, лечебной физической культуры рассматривают «здоровье» как структуру человека в целом, функционирование его органов и систем, отсутствие жалоб и болезненных ощущений, в качестве главного критерия здоровья индивида. Одним из основных показателей оптимального состояния человеческого организма является его адаптационные способности и возможности. Ритм жизни современного человека выдвигает высокие требования к трудовой, социальной, общественной деятельности, при этом, высокие информационные, коммуникативные нагрузки на психику человека оказывают крайне негативное влияние на его организм. Здоровый человек, прежде всего тот, кто адекватно, без болезненных ощущений приспосабливается к изменениям в окружающей среде, способен в новых условиях полноценно выполнять функции, связанные с выполнениями его профессиональных и социальных функций.

Проблема здоровья актуализировалась для человека в конце XIX–XXвеков. Это связано с развитием промышленности, технологических процессов производства, что привело к сокращению доли физического труда человека в производстве до 90% в сравнении с первой половиной XIX века, а также, с кардинальными изменениями окружающей среды. Наверное, можно говорить о том, что ее негативное воздействие проявилось раньше по сравнению с другими глобальными проблемами.

XX век отличителен многими открытиями в области медицины, физиологии, биологии то есть наук. которые изучают человека. С одной стороны, научно-технических прогресс, образование, просвещение, позволили бороться с рядом ранее считавшихся неизлечимыми болезней и предупреждать их. Например, исследования Павлова, благодаря которым физиолог производил свои знаменитые опыты с собаками, известен каждому школьнику. Ученый смог не только исследовать состав пищеварительных соков, чем заложил основы современной физиологии, но и сделать важные выводы относительно работы центральной нервной системы. Именно поэтому метод Павлова в психологии не менее важен, чем в области физиологии и медицины. Опираясь на открытое им понятие условного рефлекса, ученый смог объяснить сложнейшие процессы, происходящие в коре головного мозга человека.

С другой стороны, изменился весь образ жизни человека — что создало новые опасности для его здоровья. Если в прошлые века миллионы жизней уносили инфекции, эпидемии, то сегодня это, главным образом, сердечно—сосудистые, нервно-психические, злокачественные, обменные, аллергические, иммунодефицитные заболевания.

Что же изменилось в образе жизни человека? С моей точки зрения, ключевыми моментами являются повсеместная автоматизация и «перепотребление».

Говоря об автоматизации, следует отметить, что она вызвала сокращение ручного труда, что привело к снижению физической активности (гиподинамии) — важному компоненту проблемы хронических заболеваний, значение которого постоянно возрастает. Около 60% населения не получают рекомендуемый в виде 30-минутной ежесуточной нагрузки средней интенсивности , а доля лиц, не проявляющих в течение недели вообще никакой физической активности, достигает 28%. Риск развития заболеваний сердца и сосудов увеличивается почти в полтора раза у людей, ведущих пассивный образ жизни. Снижение двигательной активности молодого поколения с большей долей вероятности приведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Ученые пришли к выводу, что еженедельная двигательная нагрузка для молодежи равна 8-12 часам при пульсометрии 140-150 ударов в минуту; для людей старшего поколения эта нагрузка составляет 4-6 часов при пульсометрии 120-130 уд/мин. Подчеркиваю, это норма для оптимального течения метаболических процессов в организме человека. Относительный риск коронарной болезни сердца, связанный с отсутствием физической активности, сопоставим с рисками, которые наблюдаются при высоком уровне холестерина, повышенном кровяном давлении и курении сигарет. Менее активные люди имеют на 30-50% больший риск развития такой болезни как гипертония.

Как известно, физическое развитие человека продолжается до 20-25 лет. Этот период является очень важным жизненным этапом молодого человека. Его планы выстраиваются такими что как правило, после окончания средней школы, продолжается обучение в университете. От состояния здоровья человека, его физического развития зависят не только долголетие, реализация жизненных планов, но выполнение социальных функций. Необходимо учитывать ритм современной жизни, скорость информационного потока в современном обществе, возросшие в первой половине 21-го века. Роль информации сегодня является определяющей, выдвигающей высокие требования не только к интеллектуальному и профессиональному уровню сотрудника, но и к его физическому и функциональному состоянию. Исследования показывают, что информационное влияние, оказываемое на человека, в этот период, в несколько раз превышает его двигательную деятельность. Поэтому крайне необходимо соблюдать правильный суточный режим с целью оптимизации соотношения между интеллектуальной и физической нагрузками. Для студентов в этом возрасте полезен здоровый семи, восьми, часовой сон и ежедневное потребление 2400-2800 калорий, для сравнения, калорийность питания детей раннего школьного возраста, когда внешнее воздействие информации не столь объемное, составляет 2000-2300 ежедневно, а оптимальная продолжительность сна не менее 9 часов.

Что касается «перепотребления», являющегося итогом расточительности и нерационального использования имеющихся земельных и продовольственных ресурсов, компенсировать возникший дефицит возможно при условии потери качества продукта.

Численность людей на планете ежегодно возрастает, и, соответственно, растут потребности человечества в целом. Для удовлетворения своих биологических нужд, необходимо кардинально изменить отношение к имеющемуся земельному и природному фонду нашей планеты. В погоне за решением продовольственных задач, земле практически не предоставляется полноценных отдых, как следствие, состав почвы изменяется и возникают весомые проблемы, такие как: эрозия, подкисление, разрушение структуры, деградация минеральной основы и т.д. Например, на юге Китая урожай с одних земель собирают три раза в год, добавляя в землю химикаты, чтобы восполнить запас необходимых ей витаминов и минералов. Из моего полугодового пребывания там, на личном опыте убедился: этих мер недостаточно, и производимая на таких землях сельхозпродукция является низкого качества. При приготовлении еды из таких сельхозпродуктов для человеческого организма, требуется различные пищевые добавки и специи, повышающие ее калорийность. Адаптированность к ним, а также, климатическими условиями стран Азии объясняется тот факт, что население в этих регионах предпочитают разнообразие в пище.

Всего полвека назад для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма в тонусе и насытить его полезными витаминами, минералами, белками, жирами и углеводами, человеку достаточно было употреблять по 500 грамм фруктов ежедневно. Изменения, произошедшие в окружающей среде и природе, а также, в образе жизни человека, изложенные выше, привели к тому, что сегодня нам следует употреблять уже 60 килограммов фруктов ежедневно, для полного восстановления баланса в организме. Именно этим объясняют специалисты и диетологи появление ГМО и полуфабрикатов в нашей жизни. Но чрезмерное злоупотребление продуктами такой категории ухудшают здоровье людей, создавая предпосылки для патологий хронических заболеваний

Генетически модифицированные организмы (ГМО)— это растения, животные и микроорганизмы, чей генетический материал дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) был целенаправленно изменен, в отличие от случайных, естественных и искусственных мутаций,путем внесения одного или нескольких фрагментов генома другого организма.Многие диетологи опасаются популярности ГМО в наше время:«Сейчас мы едим совсем не то же самое, что ели 20 лет назад. Почти 80% продуктов в супермаркетах содержат ГМО, созданные в лабораториях. А ведь три с лишним миллиарда лет эволюции обходились без такого вмешательства! Сегодня же над продуктами совершаются абсолютно новые и радикальные эксперименты». Они советуют стараться не употреблять их, а питаться только здоровой, растительной пищей.

Существуют и биологические добавки на основе натурального, экологического продукта, получаемые путем высокоэффективных, высокотехнологичных процессов из натуральных растительных и животных продуктов, что значительно повышает их ценность и способствует хорошему усвоению организмом. В составе таких добавок находятся вещества, оптимальное соотношение которых позволяет применять их целенаправленно для профилактики и терапии различных заболеваний. Вышеназванные проблемы заставили человечество, с целью сохранения и улучшения здоровья, обратить внимание на натуральные продукты, их качество и биологический состав. На законодательном уровне многие страны заставили производителей сельхозпродукции и торговые сети маркировать продукцию специальными знаками, информирующими о его натуральности, энергетической и биологической ценности

Находясь под положительным впечатлением от длительной поездки в Китай, отмечу, что большинство людей там достаточно трудолюбивы, энергичны, ведущие активный образ жизни. Удивительным образом сочетающих достижения современных производственных технологий, автоматизации и оптимальным двигательным суточным режимом, позволяющим активно противостоять главной угрозе человечества – гиподинамии. При этом, восточная культура питания и кулинария позволяет восполнять запас полезных веществ в организме, как правило, из щелочной группы продовольствия, фрукты и овощи, что является одним из факторов их активного образа жизни, оптимистичности и жизнелюбия.

Данные примеры наглядно отражают то, что в наше время нельзя забывать о собственном здоровье, нужно систематически заниматься физическими упражнениями, физической культурой, вести здоровый образ жизни. Именно это является фундаментом успешной карьеры, реализуя актуальный и сегодня принцип гармоничного развития человека, в котором прекрасно все: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А.П. Чехов).

1.Всемирная организация здравоохранения. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: Карманное пособие по оценке и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний/ Всемирная организация здравоохранения 2007 – 22 с.

2. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды / Просвещение, 1992 — 320 с.

3. Менхин Ю. В., Менхин А. В. Оздоровительная гимнастика:теория и методика /Менхин Ю. В. 2002 – 220 с.

4. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Ценности физической культуры в здоровом стиле жизни / Бальсевич В.К. 1994 – 25 с.

5. Артбаронов Р.А. Системная концепция индивидуального здоровья с позиции практической медицины /Артбаронов Р.А.2005 — 79 с.

6. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Экология почв: Учебное пособие для студентов вузов. Часть 3. Загрязнение почв / УПЛ РГУ 2004 — 54 с.

7. Чехов А.П. Дядя Ваня / Чехов А.П. 1897 – 87 с.

Источник

Социальное здоровье современной молодежи российского общества

Дата публикации: 19.03.2019 2019-03-19

Статья просмотрена: 7299 раз

Библиографическое описание:

Тер-Геворкова, Н. К. Социальное здоровье современной молодежи российского общества / Н. К. Тер-Геворкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 237-241. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57339/ (дата обращения: 08.06.2021).

На основе статистического анализа выявлена основная тенденция относительно социального здоровья молодежи. Подробно продемонстрированы факторы, влияющие на молодежь в российском обществе на современном этапе.

Ключевые слова: социальное здоровье, факторы социального здоровья, молодежь российского общества, современные ценности молодежи.

Эффективное социально-экономическое развитие общества определяется идеальным функционированием и поведением индивидов. Таким идеальным элементом, обеспечивающим развитие общества, является человеческая личность, которая обладает высоким потенциалом своего здоровья. Социальное здоровье — это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть социальное здоровье напрямую связано с социализацией индивида. Принято выделять следующие компоненты социального здоровья:

- Нравственность индивида — это набор совокупность этических и моральных идеалов человека, которые представляются ему истинными, на основе которых он формирует собственные установки и следует им на протяжении жизни. Данный компонент проявляется в способности человека к самооценке, способности предвидеть возможную ситуацию и оценить ее, способности определять разницу между добром и злом, а также в способности испытывать чувства веры, любви, стыда и так далее.

- Социальная адаптация — это способность индивида приспосабливаться к тем или иным постоянно изменяющимся условиями среды его жизнедеятельности. Зарождается социальная адаптация в процессе социализации, а проявляется она в эффективном социальном взаимодействии индивида с социумом.

В настоящее время представляется необходимым оценить социальное здоровье молодежи. Молодежь — это социально-демографическая группа, имеющая социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Диапазоном возраста, относительно которого ту или иную социальную группу можно назвать молодежью, принято считать от 14–15 лет до 29–30 лет. В данный интервал в настоящее время в России входит примерно 25 миллионов человек, что составляет примерно 17 % всего населения [1]. Несмотря на то, что именно молодежь считается наиболее перспективной с точки зрения развития общества социальной группой, ее место в социальной структуре весьма трудно определить. В связи с этим, например, академик Е. М. Бабосов, обуславливал своеобразие молодежи следующими признаками:

– отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые эксперты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения;

– включенность в молодёжные движения и группировки;

– незавершенность процесса формирования социальных качеств;

– многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития социального потенциала молодых людей.

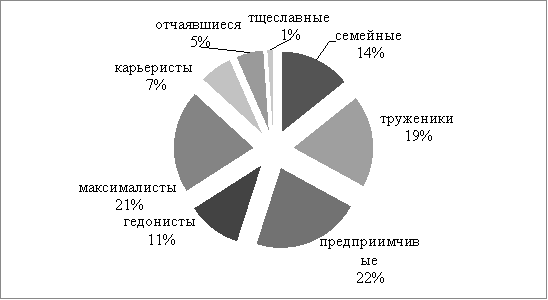

Действительно есть повод считать, что молодежь относится скорее всего к маргинализованным слоям населения, поскольку большинство молодых людей -в первую очередь студенты и учащиеся — не имеет собственного профессионального социального статуса, и их место в статусной структуре общества определяется социальным положением их семей или своим будущим статусом, который связан с получаемой профессией. Также трудно отнести молодежь к тому или иному современному слою населения, поскольку большинство людей данной группы еще не имеют своего дохода, какого-либо уровня власти, престижа, молодежь можно оценивать только по уровню получения образования. Кроме того, усложняет определение места молодежи тот факт, что для молодых людей намного важнее оценивать свои неформальные социальные роли, связанные с включенностью в различные молодежные группировки, нежели формальные социальные роли. Однако некоторую информацию о состоянии нынешней молодежи позволяет нам узнать масштабное социологическое исследование института социологии РАН под названием «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» [2]. Исследование разбивает молодежь на группы относительно их жизненных установок (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные устремления российской молодежи

Данное исследование позволяет нам понять, что, несмотря на тот факт, что место молодежи достаточно трудно определить в социальной структуре, данная социальная группа в любом случае является самой перспективной в дальнейшем развитии общества, особенно учитывая то, что среди молодежи преобладают «предприимчивые», «труженики» и «максималисты». Молодежь является, таким образом, как самым динамичным и подвижным элементом социума, так и самым уязвимым.

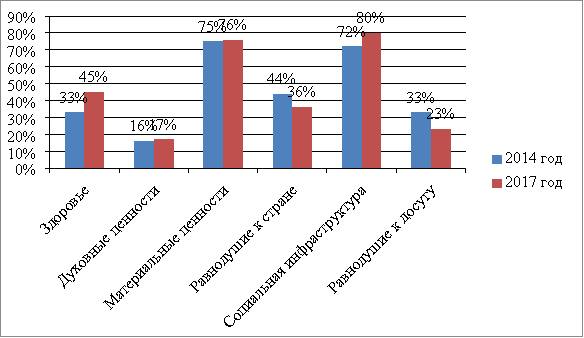

Хотелось бы обратить внимание на современные ценности всего российского общества. Последнее исследование, проведенное ВЦИОМ в 2017 году, показывает следующие результаты (рис. 2) [3].

Рис. 2. Диаграмма ценностей граждан РФ за 2017 год

Первые три лидирующие ценности являются таковыми уже несколько лет. Однако остальные ценности претерпевали изменения. Например, такие ценности, как социальная инфраструктура, состояние экологии, политическая и экономическая ситуация в стране, возможность достижения целей и творческая реализация стали наиболее важными для россиян с 2014 г., поднявшись с прежних позиций в среднем на 6 п. Однако некоторые ценности — социальный статус, досуговая деятельность, значимость климатических показателей и карьерный рост — снизились с 2014 года. Мы видим, что в большинстве своем для населения РФ стабильно важными являются взаимосвязанные здоровье, безопасность и отношения в семье. Кроме того, исходя из показателей, в последние годы для россиян намного важнее внешняя ситуация в стране в целом в связи с политической и экономической нестабильностью, чем их внутреннее состояние, связанное со своей профессией и досугом. В то же время можно выделить некоторые аспекты относительно ценностей молодежи с помощью сравнения исследований 2014 и 2017 годов [4]:

Рис. 3. Диаграмма ценностей молодежи РФ за 2014 и 2017 год

Стоит отметить, что множество ценностей молодежи совпадают со среднестатистическими ценностями любого гражданина РФ, что может свидетельствовать о существовании некоторой связи данной социальной группы к единым национальным интересам. Кроме того, люди склонны считать, что молодежь нашего времени более открыта, общительна и амбициозна. Возможно, именно данная социальная группа, в настоящее время являясь молодежью, сможет повысить статистику относительно интереса к карьерному росту. На данный момент можно сказать одно точно: межпоколенный конфликт, существовавший в 1990-х годах, ушел в прошлое. Старшее поколение лучше оценивает молодежь, а сама социальная группа внимательнее относится к своему внутреннему и внешнему состоянию.

В процессе включения молодежи в жизнь социума стоит отметить те факторы, которые могут негативно на это влиять. Данные факторы можно классифицировать следующим образом [5]:

1) Социальные. Сюда относятся на макроуровне материальное расслоение общества и дифференциация, которые закономерно приводят к конфликту между интересами молодежи и социальной мобильностью, а впоследствии это ведет к десоциализации молодежи. На микроуровне негативные социальные факторы могут проявляться в семье (отсутствие денежных средств, крушение надежд, навязывание своего мнения одного поколения другому).

2) Информационные. В данном аспекте большую роль играет СМИ, а именно их коммерциализация и негативное влияние на молодежь в тот период, когда данная группа находится на стадии мировоззренческой неопределенности. Насаждение различных стандартов и психологии потребительского общества пагубно влияет на самоидентификацию человека в столь раннем возрасте. Проблема состоит не только в том, что влияние информационных социальных институтов слишком сильно давит на молодежь, но и в том, что в наиболее важных отраслях ее недостаточно, например, в сексуальном воспитании молодых людей.

3) Духовные. Данные факторы характеризуются тем, что большая часть молодежи, формируя в своем мировоззрении потребительский образ жизни на данный момент, добровольно идет на различные риски (распитие алкоголя, употребление табака, неправильное питание, неподвижный образ жизни). Мы видим низкий уровень культуры самосохранения и ответственности. Это все приводит не только к проблемам с социальным здоровьем, но вредит и физическому здоровью.

Исходя из фактов о месте молодежи в социальной структуре и различных факторов, влияющих на данную группу, можно оценить степень включенности молодежи в социальную жизнь. Стоит отметить, что современный мир находится на этапе активной информатизации, происходит разделение по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в формируемой социальной пирамиде, особенно легко проследить «невостребованность» молодежи. Она наиболее четко выражена в молодежной безработице и сложностях получения желаемого рабочего места, типа и учреждения образования, что часто затруднено вступительными конкурсами или более высокой оплатой в университетах, чем для мало престижных специальностей. Несомненно, есть специальности, где требуются исключительно молодые люди, но заранее предполагается, что молодой человек — в большинстве случаев студент — не задержится долго на данной вакансии, в таких местах работ обычно наблюдается высокая текучесть кадров. Что касается институтов государства и власти, молодежь проявляет свою инициативу в данном аспекте лишь в том случае, если эти институты непосредственно касаются их получаемой специальности. Институт семьи для молодежи представляет в настоящее время все меньшую ценность, что зачастую вызвано нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Из этого всего достаточно легко сделать вывод о том, что об активной включенности молодежи в социальную жизнь не может быть речи, поскольку некоторые социальные институты напрямую отвергают востребованность молодежи, а другие в настоящее время не имеют для них ценности. Максимум включенности молодежи в социальную жизнь можно наблюдать разве что по их взаимодействию с малыми социальными группами и собственными неформальными группировками. То есть, несмотря на всю открытость и амбициозность молодежи в РФ, на данную социальную группу давит большое количество внешних факторов, не позволяющих им реализоваться в полной мере.

Таким образом, можно оценить социальное здоровье молодежи на двух уровнях:

- Индивидуально-личностное здоровье. Данный уровень здоровья формируется в процессе первичной и вторичной социализации личности. Судить о полноценном социальном здоровье личности весьма сложно, поскольку, говоря о первичной социализации, стоит упомянуть, что из 100 % заключенных семейных браков, 58 % в дальнейшем заканчиваются разводом. Несмотря на это, на мой взгляд, даже у неполноценных семей есть возможность грамотно воспитать поколение молодежи при условии отсутствия навязывания своего мнения и опыта.

- Групповое здоровье. На данном уровне в совокупности с низкой эффективностью социальной политики государства в области сохранения здоровья нации, прежде всего молодого поколения, усиливается опасность дальнейшего снижения показателей социального здоровья российского общества и сокращение его человеческого ресурса. Множество факторов давят на молодежь, из-за чего теряют свою ценность институты семьи, образования, государства и религии.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что социальное здоровье молодежи на данный момент в российском обществе является нестабильным. Несмотря на то, что нет уникального критерия определения уровня социального здоровья, мы можем оценить факторы, влияющие на молодежь, и связанные с ними изменения в сознании молодых людей, которые на данный момент не представляется возможным оценить положительно.

Источник