- Наиболее эффективные упражнения для подлопаточной мышцы

- Нестабильность лопатки как причина формирования сутулости

- Нестабильность лопатки как причина формирования сутулости

- Нестабильность плечевого сустава. Как не навредить?

- Проявление нестабильности

- Классификация нестабильности

- Классификация нестабильности в зависимости от плоскости смещения

- Классификация многоплоскостной нестабильности

- Классификация нестабильности плечелопаточного сустава

- Степень трансляции плеча по Хокинсу

- Степень трансляции плеча по Линтнеру

- Травматический вывих

- Классификация вывихов плеча

Наиболее эффективные упражнения для подлопаточной мышцы

Подлопаточная мышца – это одна из четырех мышц-ротаторов плеча. Её можно разделить на 2 порции: верхнюю и нижнюю. Эти порции несколько отличаются как по функции, так и по времени и амплитуде работы. Верхняя порция более активна в начале амплитуды, её основной функцией будет контроль ротации плечевой кости. Нижняя порция становится более активной при уже поднятой вверх руке (от 45 градусов и выше), обеспечивая нижнюю трансляцию и переднюю стабилизацию головки плечевой кости.

В процессе нашей жизни мы накапливаем определённое количество травм тканей, что может привести к возникновению боли и нарушению контроля движения. Клинически такие нарушения будут проявляться болью в месте крепления мышцы (боль может беспокоить как в покое, так и при пальпации места крепления мышцы). Положение головки плечевой кости также может быть изменено (в норме она выходит на одну треть своего диаметра вперёд за акромиально-ключичное сочленение), при дисфункции подлопаточной мышцы головка будет выходить до половины своего диаметра.

Немаловажную роль будет играть и межмышечная координация. Т.к. мышцы расположены в несколько слоев, их общая работа окажется нарушенной. Для того, чтобы улучшить координацию между ротаторами плеча, необходимо подобрать оптимальные упражнения.

Важно помнить, что вместе с подлопаточной мышцей часто активны такие мышцы, как большая грудная, широчайшая, надостная, подостная и большая круглая мышцы. Следовательно, упражнения должны стимулировать адекватную их координацию, а не закреплять компенсаторные двигательные стереотипы.

Для того что бы определиться с выбором упражнений, необходимо ответить себе на несколько вопросов:

- Какая функция подлопаточной мышцы требует тренировки?

- В какой части амплитуды мы начнём упражнение?

- В состоянии ли пациент выполнить самое эффективное упражнение сразу или мы подойдём к нему постепенно?

В зависимости от ответа на эти вопросы, мы можем выбрать более общие упражнения, которые дадут активацию всей мышцы. К ним относятся: отжимания-плюс, динамические обнимания и диагональ ПНФ «экстензия-аддукция-внутренняя ротация».

Для селективной активации подлопаточной мышцы подойдут упражнения на внутреннюю ротацию при различных градусах отведения (условно можно выделить 3 основных положения, которые были описаны в исследовании Decker, 2003).

При выполнении диагонали ПНФ самостоятельно, следите за тем, чтобы локоть не разгибался до конца, это позволит сделать акцент на внутренней ротации и не потерять такую нужную активацию подлопаточной мышцы.

Динамические обнимания и отжимания-плюс позволяют добиться довольно высокой степени активации всех волокон мышцы. Вместе с тем они будут хорошо стимулировать контроль передней зубчатой мышцы. Помимо этого, можно делать жим лежа-плюс.

Упражнения на нижнюю ротацию подойдут для начального этапа (для большей активации подлопаточной мышцы положите под локоть ладонь и создайте таким образом прочую опору).

Если стабильность головки плеча недостаточна, вы можете использовать ремень или резиновое кольцо для стабилизации головки спереди. Это облегчит контроль и снимет страх движения.

Не забывайте объяснять пациентам цель упражнения. Также нужно дать инструкции на тему возможных ощущений в процессе и после выполнения. Если есть какие-то особые технические нюансы, стоит подробно рассказать об этом до начала выполнения упражнения, особенно если есть выраженная нестабильность.

Источник

Нестабильность лопатки как причина формирования сутулости

Нестабильность лопатки как причина формирования сутулости

Осанка формируется правильной работой мышц, участвующих так же в стабилизации лопаток, а именно: ромбовидной, широчайшей, средней и нижней трапециевидной мышцами.

При сутулости имеет место дисбаланс мышц, фиксирующих лопатку, а так же дисбаланс внутри отдельно взятой мышцы(слабость и укорочение отдельных мышечных волокон). Такие изменения происходят в следствии нарушения стабильности позвонков(шейного, грудного отдела позвоночника), нестабильности мест крепления мышц в области ключицы, ребер, лопатки, при этом мышцы теряют способность к включению.

Важным является и само положение тела человека, так, при слабом своде стопы, во время ходьбы не происходит включение передней кинематической цепочки, что со временем приводит к укорочению малой грудной мышцы, слабости плечевого пояса, нарушению осанки. Даже визуальная диагностика положения тела может сказать нам, какие мышцы являются укороченными, где более всего присутствуют симптомы перегрузки. Так, при смещении грудных позвонков возникает слабость в большой ромбовидной мышце, одновременно малая грудная мышца укорачивается, компенсируя ее слабость, что в последствии приводит к формировании сутулости. Наблюдается смещение плечевого пояса вперед, выпрямление позвоночника происходит без разгибателей, которые фиксируют лопатку, с включением разгибателей поясницы, следствием этого является формирование гиперлордоза и выключение длинных разгибателей шеи, с соответствующим положением головы. Этот феномен происходит от того, что данная мышца крепится к позвоночнику, в грудной ее части и нестабильностью последней обуславливается ее слабость.

Ромбовидная мышца является основным стабилизатором лопатки сзади. Ее функция заключается в удерживании лопатки в передне-заднем направлении. Ее волокна идут сверху-вниз. Ромбовидная мышца склонна к слабости. Антагонистом данной мышцы является малая грудная мышца, которая крепится к клювовидному отростку лопатки и к 3-4-5 ребрам.

Под малой грудной мышцей проходит сосудисто-нервный пучок. Поэтому при укорочении малой грудной мышцы происходит его раздражение, следствием чего является возникновение боли: вначале при растяжении, нагрузке, а затем и в покое, особенно ночью. Появление ночных болей связанно со смещением плечевого пояса кпереди во время сна. Онемение в области рук чаще всего появляется при укорочении этой мышцы. Малая грудная мышца, являясь дыхательной, влияет на формирование правильного паттерна дыхания — это мышца вдоха. При ее укорочении наблюдается подтягивание 3-4-5 ребер вверх, выключение их из дыхания, при этом в области грудного отдела позвоночника возникает суставные блоки, подвывихи позвонков. Грудная клетка уже оказывается в положении вдоха, и пациент не может вдохнуть «полной грудью».

Ромбовидная мышца, в противовес, является мышцей выдоха, что способствует приведению лопатки к позвоночнику. Слабость ромбовидной мышцы возникает в следствии нестабильности ребер, позвоночника. При этом возникает нестабильность лопатки, появляются триггерные точки( уплотнения в области мышц). Симптомы позвоночной артерии, ущемления затылочного нерва чаще всего являются следствием дисбаланса этих мышц. Восстановление всех мышц разгибателей спины надо начинать именно с тонизации ромбовидной мышцы.

Задачей кинезитерапии является устранение симптомов нестабильности позвоночника, восстановление силы мышц, фиксирующих лопатку. В первую очередь — ромбовидной, затем трапециевидной, широчайшей мышц, длинных разгибателей спины и только после этого проводить растяжение малой грудной мышцы. Не восстановив паттерн дыхания, невозможно восстановить правильный паттерн ходьбы, а следовательно активировать аддаптационные механизмы восстановления нарушенных функций организма в целом.

Источник

Нестабильность плечевого сустава. Как не навредить?

В плечевом суставе действует две группы стабилизаторов:

1. пассивный: головка плечевой кости и суставной отросток лопатки, клювовидный отросток, ключица, капсулярно-связочный аппарат;

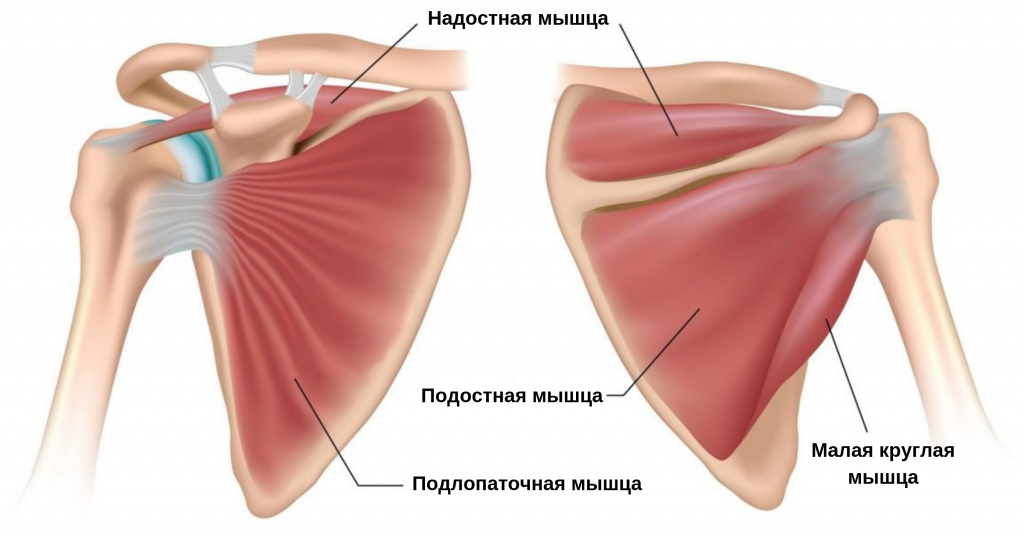

2. активный: мышцы ротаторной манжеты плеча и околосуставные мышцы.

Капсулярно-связочный аппарат осуществляет механическую и нейроинформационную функции. Капсула сустава обеспечивает его механическую прочность. Связки сустава ограничивают движения в положении крайнего сгибания, разгибания и отведения. Сгибание и разгибание ограничиваются клювоплечевой связкой. Отведение и приведение ограничиваются плечелопаточными связками.

Действие активных и пассивных стабилизаторов зависит от положения руки. В положениях, соответствующих максимальной амплитуде движения, основными стабилизаторами являются связки, которые, натягиваясь, удерживают плечо от смещения. При натяжении связок наблюдается уменьшение их эластичности. По мере увеличения амплитуды движений в суставе натяжение связок увеличивается и возрастает их сопротивление, в результате чего происходит ограничение движения. При отведении важнейшим стабилизатором является нижний гленоплечевой связочный комплекс.

В нем наибольшей прочностью и толщиной обладает верхний пучок нижней гленоплечевой связки. Он препятствует смещению головки плечевой кости кпереди при отведении плеча и ее наружной ротации. При наружной ротации плеча стабилизирующую роль играют верхние, средние и нижние гленоплечевые связки, а также подлопаточная мышца.

В среднем положении плеча связки не выполняют стабилизирующей функции, так как степень их натяжения оказывается незначительной. Основными активными стабилизаторами плеча являются сухожилие длинной головки бицепса и мышцы ротаторной манжеты плеча. В результате синергичной работы мышц-стабилизаторов осуществляется плотное прижатие головки плеча к суставной впадине лопатки с центрацией головки во впадине. Координированная работа мышечной манжеты предохраняет связки от перерастяжения. Прижатию головки способствует суставная губа, расположенная по краю суставной впадины. Она создает вакуум-эффект, «присасывая»головку плеча к лопатке, чем усиливает стабилизацию сустава.

Стабилизация сустава по передней поверхности осуществляется сухожильной частью подлопаточной мышцы, а по задней поверхности сустава — подостной и малой грудной мышцами. Смещение плеча при его отведении и ротации предупреждается напряжением дельтовидной мышцы, которая, по данным T.Kido и соавт., стабилизирует сустав по его передней поверхности.

Смещение плеча в горизонтальной плоскости предупреждается короткими ротаторами плеча, подостной, малой круглой, подлопаточной и надостной мышцами. Вертикальное смещение плеча ограничивается сухожилием длинной головки двуглавой мышцы и надостной мышцей, которые были названы «активными связками».

Кроме механической, капсулярно-связочный аппарат обеспечивает нейроинформационную функцию благодаря наличию проприорецепторов. В капсуле плечевого сустава существует диспропорция между различными типами механорецепторов. Телец Руффини, которые функционируют как ограничители крайнего положения сегментов, оказывается меньше, чем телец Пачини, которые имеют низкий порог возбудимости, быстро реагируют и адаптируются к изменению положения элементов сустава.

Механорецепторы обеспечивают информацию о положении элементов сустава, которая необходима для сокращения мышц ротаторной манжеты. При движениях в суставе происходит раздражение проприорецепторов, что вызывает сокращение соответствующих мышц, которые стабилизируют сустав.

Проявление нестабильности

Независимо от этиологии, степени выраженности, плоскости смещения, компенсаторной реакции нестабильность плечевого сустава имеет ряд характерных проявлений. Больной с нестабильностью плечевого сустава жалуется на ощущение дискомфорта и смещения при определенном положении плеча, а также на щелканье и боль в суставе. При нестабильности может произойти подвывих в суставе, который носит моментальный характер. При этом головка плеча соскальзывает кпереди относительно суставного отростка лопатки, а затем самостоятельно возвращается на прежнее место.

Для подвывиха характерны отсутствие четкой симптоматики и стертость клинической картины. При нестабильности смещение плеча может наступить при неадекватно малом физическом воздействии.

При нестабильности сустава отмечается характерное поведение больного. Оно заключается в повышенной осторожности и скованности при движениях. Больной с нестабильным плечевым суставом тщательно продумывает свою пластику. Он избегает резкого отведения плеча, движений с большой амплитудой, энергичных контактных взаимодействий руками, размашистых рукопожатий, толкания двери и т. п. При взгляде на больного с нестабильностью плечевого сустава заметны общее напряжение плечевого пояса и прижатие плеча к грудной клетке.

При пассивных движениях плеча следует обращать внимание на ощущения больного. Для нестабильности плечевого сустава характерно опасение больного в отношении определенного положения руки, в котором может наступить подвывих. Беспокойство выражается в виде напряжения мышц плечевого пояса и сопротивления движениям. Положительная «проба на опасение» свидетельствует о возможности наступления вывиха или подвывиха. При активных движениях в плечевом суставе нестабильность проявляется в виде бесконтрольного смещения плеча, проявляющегося неприятными ощущениями. Больной может также жаловаться на отсутствие ощущения движения плеча и дискомфорт при определенном положении плеча.

На практике применяется ряд тестов, которые позволяют выявить нестабильность плечевого сустава. При пассивных движениях плечо считается нестабильным, если в ходе тракции руки по оси можно легко выявить подвывих в переднем или заднем направлении.

Тест на вертикальную стабильность проводится в положении пациента сидя с фиксированной лопаткой. Осуществляют тракцию за руку по оси. Смещение головки плеча книзу определяется в случае появления углубления в субакромиальной области более 1-2 см.

Тест на горизонтальную стабильность проводится в положении пациента лежа на спине. Рука располагается в нейтральном положении, головка плеча центрируется за счет тракции по оси. Производится смещение головки плеча вперед и назад. Степень смещения головки оценивается по трехбальной шкале. Тест на возможность подвывиха осуществляется в положении пациента лежа на спине. Рука отведится на 90° в положении максимальной наружной ротации. Во время ротации у больного возникают жалобы на чувство смещения в суставе и боль. Возможность смещения головки плеча вперед и назад свидетельствует о нестабильности сустава.

Классификация нестабильности

Процесс, приводящий к нарушению стабильности плечевого сустава, является многокомпонентным, что создает трудности в диагностике и лечении. Существует несколько классификаций нестабильности плечевого сустава.

Классификация нестабильности в зависимости от плоскости смещения

1. Горизонтальная;

2. Вертикальная;

3. Смешанная (горизонтальная + вертикальная).

Классификация многоплоскостной нестабильности

1. Нестабильность при гиперэластичности связок при врожденной неполноценности соединительной ткани (синдром Марфана, Эллерса-Данлоса);

2. Многоплоскостная бессимптомная передняя и нижняя нестабильность;

3. Многоплоскостная задняя и нижняя нестабильность;

4. Многоплоскостная передняя и задняя нестабильность.

Классификация нестабильности плечелопаточного сустава

А — статическая нестабильность

А1 — статический верхний вывих

А2 -статический передневерхний подвывих

А3 — статический задний подвывих

А4 — статический нижний подвывих

В — динамическая нестабильность

В1 — хронический подвывих

В2 — одноплоскостная нестабильность

без гиперэластичности

В3 — одноплоскостная нестабильность

с гиперэластичностью

В3.1 — передняя нестабильность

с гиперэластичностью

В4 — многоплоскостная нестабильность

без гиперэластичности

В5 — многоплоскостная нестабильность

с гиперэластичностью

В6 — одно- и многоплоскостная нестабильность

с самостоятельным вправлением плеча

С — самопроизвольный вывих

Клиническим показателем нестабильности является степень смещения (трансляции) головки плеча в суставе. Степень смещения зависит от действия многих факторов, в частности от физической активности и нагрузок на сустав. По мнению J.Tibone и соавт., трансляция в суставе оказывается повышенной у молодых людей, которые активно занимаются плаваньем.

По мнению C.Geber и соавт., величина трансляции в суставе сама по себе не является показателем нестабильности сустава, так как и у здоровых людей, и у пациентов с нестабильностью имеется большой разброс величин трансляции.

Степень трансляции плеча по Хокинсу

Степень 0 — отсутствие смещения.

Степень 1 — легкая. Головка плеча смещается на 1 см вперед в пределах суставной впадины.

Степень 2 — средняя. Головка смещается от 1 до 2 см, но не выходит за край суставной впадины.

Степень 3 — тяжелая. Головка смещается за край суставной впадины больше 2 см и возвращается на место после прекращения действия силы.

У одного и того же человека при отсутствии боли разница в трансляции в левом и правом плечевом суставах может превышать 11 мм. По данным J.Tibone, разница в величине трансляции в левом и правом суставах превышает 3 мм у 84% здоровых людей.

Степень трансляции плеча по Линтнеру

Степень 0 — отсутствие смещения.

Степень 1 — головка не смещается за край суставной впадины.

Степень 2 — головка смещается за край суставной впадины, но после прекращения действия внешней силы возвращается на прежнее место.

Степень 3 — головка остается в положении смещения после прекращения действия внешней силы.

У здорового человека разница в степени трансляции плеча в левом и правом суставах может составлять одну степень.

Нестабильность плечевого сустава — это длительно текущий патологический процесс, который приводит к изменениям во всей опорно-двигательной системе. В связи с этим выделяется ряд клинических форм нестабильности.

1. Компенсированная форма, при которой анатомия и функция сустава близки к норме.

2. Субкомпенсированная форма. Пациент жалуется на боль и ощущение щелчков в суставе. Определяются легкая атрофия мышц, передняя нестабильность, ограничение наружной ротации плеча и снижение силы.

3. Декомпенсированная форма. Пациент жалуется на щелчки, хруст и трение в суставе. Определяются атрофия более чем на 2 см, передняя нестабильность, снижение силы, отвисание руки.

Травматический вывих

Травматический вывих плеча развивается при падении на вытянутую руку. В этом положении плечевая кость оказывает избыточное давление на передневерхний отдел вращательной манжеты плечевого сустава. Это место подвергается растяжению или разрыву. На основании экспериментальных данных было установлено, что разрыв манжеты происходит при угле отведения до 66°, когда давление головки плечевой кости на акромиальный отросток достигает 21,5 кг.

Травматический вывих плеча составляет 60% всех вывихов суставов. Тип вывиха определяется в зависимости от смещения головки плеча относительно суставной поверхности лопатки.

Классификация вывихов плеча

1. Передние вывихи (составляют 75% от всех вывихов плеча):

а) подклювовидный

б) внутриклювовидный

в) подмыщелковый

2. Нижний вывих, подсуставной вывих

3. Задние вывихи:

а) подакромиальный

б) подостный

Частой травматизации плечевого сустава способствуют такие особенности его строения, как узкая зона конгруэнтности головки плеча и суставного отростка лопатки; преобладание размеров головки над размерами суставного отростка лопатки; преобладание размеров сумки сустава над размером костных элементов сустава; неодинаковая прочность капсулы сустава в разных отделах.

Вывих в плечевом суставе сопровождается рядом патологических изменений, которые можно выявить с помощью рентгенологического и ультразвукового исследования (УЗИ), а также магнитно-резонансной томографии (МРТ).

1. Смещение головки плеча диагностируется на стандартной рентгенограмме в переднезадней проекции.

2. Повреждение ротаторной манжеты плеча. При УЗИ определяется истончение манжеты. Полный разрыв манжеты в «свежих» случаях может маскироваться жидкостью в суставе.

3. Разрыв синовиального влагалища длинной головки двуглавой мышцы. При УЗИ обнаруживается нечеткая структура сухожилия с включением участков повышенной эхоплотности. При полном разрыве сухожилия определяется его дефект.

4. Повреждение хрящевой губы в сочетании с разрывом капсулы сустава. При УЗИ определяется уплощение в области губы с нечеткими границами.

5. Повреждение сухожилия подлопаточной мышцы. При УЗИ обнаруживается участок пониженной эхогенности в месте прикрепления сухожилия этой мышцы к плечевой кости. При наличии гематомы определяется ограниченная гипоэхогенная структура.

6. Перелом большого бугорка плечевой кости. Определяется на рентгенограмме и при УЗИ.

7. Импрессионный перелом головки плеча. При УЗИ определяется вдавленный дефект в головке плечевой кости.

8. Повреждение Банкарта — нарушение целостности передненижнего участка капсулы сустава в месте нахождения нижней гленоплечевой связки (при УЗИ не определяется).

«Золотым стандартом» в исследовании плечевого сустава считается метод МРТ. С помощью МРТ можно выявить состояние структур, которые повреждаются при травматическом вывихе. Особое внимание обращают на целостность коракоплечевой и верхней гленоплечевой связок, верхней губы, толщину ротаторной манжеты, положение сухожилия и место прикрепления длинной головки двуглавой мышцы, состояние клювовидного отростка и подакромиальной сумки, скопление жидкости. При травматическом вывихе определяются укорочение, разрыв или полное отсутствие изображения связок сустава.

Разрыв сухожилий вращающей манжеты характеризуется появлением очага высокой интенсивности (в режимах Т1 и Т2), а также изменением степени интенсивности сигнала вокруг сухожилия за счет отека. Острый и подострый гемартроз определяется в случае появления содержимого в нижних отделах сустава, подакромиальной и поддельтовидной сумках, характеризующегося сигналом средней интенсивности в режиме Т1 и сигналом высокой интенсивности в режиме Т2. Хронический гемартроз диагностируется при наличии в составе внутрисуставной жидкости участков неоднородной интенсивности.

Сигнал от центральной части такого участка имеет высокую интенсивность в режимах Т1 и Т2 и окружен каймой низкой интенсивности.

Источник